龙应台的七个对话:《大江大海一九四九》读书笔记

本报特约撰稿人:郑国和

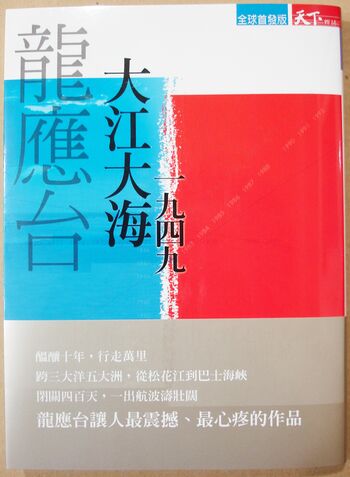

龙应台于2009年出版了《大江大海一九四九》。该书一问世,立刻在港、澳、台和海外的华人社会引起强烈反响。今年感恩节得空,一口气读完了这部一直想读而没有机会读的书,受到极大的震撼和感动。

《大江大海一九四九》全书367页,分为八个部分,共15万字。历史学家高华在他的读书札记中这样概括该书的内容和特点:“《大江大海一九四九》意象复杂、场面宏大:从1949年200万大陆人渡海迁台,再到二战时期的德、俄战场和南太平洋战场;从“白色恐怖”对“外省人”的残酷迫害,到“本省人”对“祖国军”的期盼和失望,再到“亚细亚孤儿”的悲情。全书有家有国,以个人和家族的变迁,来折射时代和国家的大势走向对个人命运的影响。以人文的、人道的史观,穿透被宏大话语总结、归纳的历史,从中还原一条条鲜活的生命,寻求其中的意义和价值,这是《大江大海一九四九》一书的基本特点。在我多年的阅读中很少见到两岸的历史学家有如龙应台这样,将自己的研究与人性关切如此紧密地联系在一起。”就我个人而言, 对这部意象复杂、场面宏大著作的震撼和感动来自作者与七个不同的个人或群体的对话。 如果说本书实现了“以人文的、人道的史观,穿透被宏大话语总结、归纳的历史,从中还原一条条鲜活的生命,寻求其中的意义和价值,”这一成就是通过作者的七个对话取得的。本文拟介绍龙应台的七个对话。

1.龙应台对话飞力普

第一个对话是在龙应台和儿子飞力普之间展开的。全书的引子题为“找到我”,引子的正文告诉读者最初促使作者决心写作此书的原因正是她儿子希望了解母亲的强烈愿望。“我真的没有想到,飞力普,你是认真的。你把录音机架好⋯⋯然后把笔记本摊开,等着我开讲。⋯⋯我实在受宠若惊。这世界上怎么会有十九岁的人对自己的父母感兴趣呢?我自己十九岁的时候,父母之于我,大概就像城市里的行道树一样吧?⋯⋯你没有把我当行道树,你想知道我的来历。这是多么令人惊异的事啊!⋯⋯因为你认真,所以我打算以认真回报你”(13-15页)。作者与儿子飞力普的对话为全书提供了一个构架,把所有的故事有机地串在一起。正因为如此,在此后的叙述中,读者可以看到,随着新故事的展开母亲和儿子之间有不断的互动。比如128页有:“飞力普,中原,是一个地区,指的是中国的核心腹地;它更是一个概念,指的是中国的文化和统治政权。”再比如135页有:“那是1949年的前夕,从九月到十一月,不到两个月的时间,国共两边合起来有几十万的士兵死在冰天雪地的荒野上,这是个什么样的景观,飞力普?”等等。

- 龙应台对话父母

然而要让飞力普了解作为母亲的自己的身世,首先必须让飞力普了解他的外婆外公,即龙应台的父母,因为他们那一代人亲历了改变了中国历史、也改变了无数中国人命运的1949,所以第二个对话是龙应台与她父母之间的对话。她母亲应美君是浙江淳安县绸缎庄的女儿。1949年,24岁的美君在战乱中抱着襁褓中的长子告别家乡去投奔执行公务的宪兵连长丈夫,却在辗转一年半后在万般无奈下忍痛撇下婴儿,从海南岛去了台湾。她父亲龙槐生于1919年出生在湖南衡山一个贫困之家,小时候因为误解把母亲舍不得吃特地留给他的一碗白米饭碰翻地上,15岁时为了有饭吃瞒着母亲冒充18岁应征加入了国民党宪兵队。槐生满18岁是中国全面抗战爆发的1937年,那年他参加了淞沪会战和南京保卫战,“真的从那血肉横飞的枪林弹雨中九死一生走出来的”(67页)。国民党溃败时他逃到台湾当了警察,但一辈子珍藏着母亲为他手纳的一双布鞋底。作者与父亲对话最为感人的一幕在“四郎”一节。作者带了八十岁的老父去看京剧《四郎探母》,因为老父一辈子只听这出戏,只唱这出戏。“我好比笼中鸟,有翅难展;我好比虎离山,受了孤单;我好比浅水龙,困在了沙滩⋯⋯他根本五音不全,而且满口湖南腔,跟京剧的发音实在相去太远,但是他嘴里认真唱着,手认真地打着拍子,连过门的锣鼓声,他都可以‘空锵空锵’跟着哼。”老父为什么看这出戏这么动感情呢,因为剧中杨四郎的经历和思想感情与老父的重合在一起。遥远的十世纪,宋朝汉人和辽国胡人在荒凉的战场上连年交战。杨四郎被敌人俘虏,后在辽国娶了敌国的公主为妻,但四郎对母亲的思念无法遏制,一天在聪慧善良的妻子帮助下潜入交战中的宋营探望了十五年不见的母亲。“卡在‘汉贼不两立’的政治斗争之间⋯⋯在个人处境和国家利益严重冲突之间,已是中年的四郎乍然看见母亲,跪倒在地,崩溃失声”(68页)。剧情到这里,龙应台突然觉得身边的老父有点异样,侧头看时,发现他已是老泪纵横,哽咽出声。此时的作者与老父在心中是这样对话的:是想起十五岁那年与母亲不辞而别的那一刻吗?是想起大雪纷飞,你打碎了一碗白米饭的那一天吗?是想起那双褪色的手纳布鞋底吗?是想到自己和一千年前的杨四郎一样,在战争的炮火中辗转流离,在敌我的对峙中苍惶度日,七十年岁月如江水漂月,一生再也见不到那来不及道别的母亲吗?

- 龙应台对话外省人

龙应台父母只不过是200多万随国民党政府迁台的“外省人”的一个例子。“这世界上所有的暂别,如果碰到乱世,就是永别”(75页)是他们中绝大多数人的写照。台湾电影导演张曾泽在1949年端午节那天登上“台北轮”到了台湾。那时他是个刚刚加入陆军青年军的十七岁少年。“就这样,我与家人没说一句话就分手了⋯⋯这也是我见到父亲的最后一面”(79页)。更多的兵是像台湾诗人管管那样被抓去的,“其实就是绑架,只不过,绑架你的是国家”(148页)。1949年端午节,大军海上撤退,管管在青岛被绑架的当天,当时十四岁的历史学家张玉发和二哥在湖南栖风渡车站计划去广州。十七岁的哥哥对他说,我们两个不要都南下,万一两人都完了,父母亲就“没指望了”,所以把命运分两边投注:我北上,你南下。五十年后,南下去台的张玉发才知道,北上的二哥被国军第八军抓去跟云南卢汉的部队作战被俘,变成卢汉的兵,跟解放军打仗,又被俘加入解放军,解放军发现他是地主的儿子,遣送回家,从此当了一辈子农民。

张玉发兄弟其实是八千个山东中学生中的两个。他们从1948年的徐蚌会战(大陆叫淮海战役)就开始翻山越岭,风雨苦行。1949年抵达广州码头时的五千人再次投注:姐姐上了船,妹妹就留下。上了船的少年一周后抵达澎湖。因为不满十七岁以上男生须当兵的命令,一位同学被当众刺杀,烟台中学校长张敏之等为山东流亡少年们奔走的七位师长被以匪谍罪枪决,原因是共产党间谍的渗透导致了国民党徐蚌会战失败,蒋介石把防谍作为治理台湾的第一优先。

山东的八千学生南下时,河南南阳也有五千中学生南下。他们到达广西时,剩下一半人,坐火车,爬车顶,过山洞,又失去一些人;到一个城镇,碰到土共烧杀,四处奔逃,再少掉几百。到金城江这个地图上都找不到的小车站,国军97军246团刚好路过,愿意护送学生。溃退中的国军后来被共军追兵的炮火逼进了中越边境的“十万大山”。三万部队的后头,还有很长一列断了手、截了腿、削了脸、满头包着白纱布的伤兵,抱着婴儿无奶可喂的年轻眷属,步履不稳的难民,还有一年后抵达越南边境时剩下不足三百的河南中学生。没想到的是,进入越南后这三万多人被法国殖民者直接送进了铁丝网围着的集中营,一关就是三年。在铁丝网内的屈辱和艰苦中出生的婴儿杨天啸,六十年后成了中华民国陆军最高统帅,“这个民族和个人的剧本,究竟是怎么写的啊(106页)?”白先勇、杨百里、马英九、钱穆等人的经历都书写了类似的剧本。难怪龙应台这样概括

“外省人”的家史:“战后这一代”台生“整个人就是一枚会走路的私章,是一本半打开的历史地理课本⋯⋯只要你开口问,他就给你一个流离图”(127-128页)。

- 龙应台对话本省人

在历史大变故中外省人的命运如此,那么台湾本省人的命运又如何呢?陈清山和吴阿吉是台东卑南乡泰安村民。1945年12月被前来从日本人手里接收台湾的国军70军招为新兵。这些农村少年不仅不懂国语,也不懂闽南语,日语是他们唯一的共同语言,然而70军没人懂日语。这些台湾少年都不知道,他们加入国军时,大陆东北已经山雨欲来,风暴在即,内战的泥石流蓄势待发。“但是,一滴水,怎么会知道洪流奔腾的方向呢”(246页)。两人在内战的战场上先当国军,后被解放军俘虏又打国军,战后在大陆生活了五十年。对他们来说,“故乡只是永远到不了的梦,因为故乡,正是自己炮口对准的敌区”(247页)。

比清山、阿吉年长几岁的蔡新宗和柯景星在二十岁时,碰上的不是改朝换代的内战,而是二战时的1942。那时台湾还是日本的国土,两人用的是日本名字,在学校唱的是日本国歌,受的是“尽忠天皇”、“如要凋谢,必做樱花”的教育。战争之初,台湾青年还没有资格当日本兵,只能当用人、马夫之类。随着战局转为不利日本于1942年开始在台湾招“志愿兵”时,青年人报名踊跃,甚至有人写血书以表达为国牺牲的决心。蔡新宗和柯景星于1942年应召,被派到位于婆罗洲的日本海军基地拉包尔看守敌军俘虏。战后因为涉嫌杀害俘虏,分别被判十年徒刑。

从1937到1945年,台湾总督府总共招募了军属、军夫十二万六千七百五十名,从1942到1945年则征募了军人八万零四百三十三人,加起来是二十万七千零八十三名。二十多万个台湾青年中,三万三百零四人阵亡。然而,日本投降后,为日本战死就不再光荣,而是说不出口的内伤。后来有人从日本的靖国神社把所有阵亡的台籍日本兵的名字一个一个用手抄下来带回新竹,一个一个写到牌位上,为他们燃起一柱香。阵亡台湾日籍兵郑子昌医师的儿子郑宏铭到今天仍然想不通的是:“父亲错在哪里?诊所荒废了,家里有年轻的妻,一个一岁大的爱哭爱笑的孩子,难道想去战场赴死吗?生下来就是日本的国民,难道是他自由的选择吗(349页)?”

本省人还有更为深痛的内伤。来台接收的国军和期待“王师”的台湾民众本来带有不同的“痛”点,历史的进程让他们突然面对面,这种不理解像瘀伤,很快就恶化为脓。短短十四个月以后,台湾全岛动乱,爆发剧烈的流血冲突,终于以悲剧上演,即二二八事件。

- 龙应台对话华人

龙应台的有些对话我认为是以全体华人为对象的。比如为了解因1949的历史大变故跨海台湾的父亲,她查阅了《衡山县志》从而懂得了我们的民族一直是灾难深重的。从父亲出生的1919年到他12至18岁县志里都充满了或“大雨兼旬,山洪骤发”,或“久晴不雨,大旱成灾⋯⋯饥民采野草、剥树皮、挖观音土充饥”,或“农民外出成群乞讨”的记载。到1945-1946年,天灾之外,更加上兵燹、疟疾、霍乱流行,“死亡率逾百分之五”。她再往前翻,看比父亲早生十几年的湖南孩子比如沈从文怎么长大,结果发现县志说的简直一模一样。“我(原来)以为,1949年是如何惨烈、如何特殊的年代,翻开县志⋯⋯我才知道,啊,1949年,多么普通的一年啊 (53页)!”

再比如她讲述河南南下中学生的故事时,把中国老百姓的苦难史追溯到一千年以前的宋朝。这批南下的学生,每走到一个有车站的地方,就会失去一部分人。女生马淑玲脱离大队时,留下一直带在身上的《古文观止》,这本书也变成颠沛流离中的珍贵教材。卷九《唐宋文》“第一位作者就是柳宗元。学生在长廊下朗读柳宗元的散文名篇《捕蛇者说》⋯⋯然后老师一句一句解释:永州乡间以捕捉毒蛇为生的人,宁可死于毒蛇而不愿死于国家的错误政策,柳宗元用寓言来演绎孔子的

‘苛政猛于虎’”(93页)。台湾诗人痖弦是这批南阳中学生之一,那年17岁的他也在廊下跟着老师念书。他从柳宗元那里懂得了宋朝的时候,中国老百姓的日子也是颠沛流离、十室九空的。

前面讲到的蔡新宗和柯景星在婆罗洲拉包尔当看守时,看到一位中国俘虏,天天和英国军官一起做奴工。蔡新宗记得日军告诉这位“卓领事”,只要他答应为汪精卫政府效力马上就可以回到南京做官,他的妻子可以免受折磨,他年幼的儿女不会因监狱里营养不良而死,他自己也不会被杀。然而这位领事在日军的威逼利诱下完全不为所动,以至于日本人背后议论时都对他表示敬意。“卓领事”叫卓还来,燕京大学毕业后去欧洲留学,是巴黎大学的政治学博士。抗战爆发,热血澎湃的他回到祖国投入抗战,后任中国驻英属婆罗洲山打根总领事。战后一年多才发现1945年7月6日卓领事被秘密枪决葬在丛林中。1947年7月7日,他的遗骨被国民政府专机迎回,隆重地葬于南京菊花台“九烈士墓”。然而,现在的南京人只知道雨花台,没听说过菊花台。讲到这里,龙应台向全体华人道出了她心中的原因:“卓还来安葬之后没多久,南京的总统府大门插上了五星旗。此后,卓还来从集体的历史记忆中被删除。在随后几十年的时光里,他的子女不敢提及这个为中华民国牺牲了的父亲,他的妻子不敢去上坟。烈士还是叛徒,荣耀还是耻辱,往往看城里头最高的那栋建筑顶上插的是什么旗子。(303页)”

二战结束欧洲人开始埋葬他们的亲人的时候,中国人又爆发了一场更剧烈的战争。他们已经与入侵的日本人打了惨烈的八年,现在继续打,只不过,现在枪口对内。他们的武器,来自美国、苏联、日本。他们的兵来自哪里?解放军副军长翟文清是山东一位矿工的儿子,抗战逃难的路上失去了父亲和妹妹。十五岁的文清在荒路上放声大哭找妈妈时碰上一群扛着枪的人就为他们烧水打杂换一口饭吃。后来这群人被另一群扛枪的人打败,他就为另一群人烧水打杂换口饭吃,就这样他成了一个八路军。实际上,内战时共军的正式策略就是“边打边俘边补”。正因为如此,当23岁的女青年卢雪芳在被解放军攻破的济南街上看到一个国民党伤兵右眼、鼻子和上嘴唇被削掉,血肉模糊,身上一套肮脏破烂的军服冷得发抖的样子,忍不住眼眶发热。听到后面两个八路兵说“这就是当国民党的下场”时,她忍不住大声对这两个兵说:“你们怎么可以这样讲他?他算什么国民党?还不是跟你们一样只是一个兵而已。国民党打败了,你们打胜了,就该赶快把这些伤兵不分彼此送去就医才对呀,怎么还说这种话,对自己同胞还这样,不是比日本人还不如吗(150页)?”一位叫“耕”的国军士兵在长春围城时给他恋人写过一封没有发出的诀别信。信中的话证实了卢雪芳的观点:“脱下了军衣,(我 )就是一个善良的国民,尽我做国民的义务”(174页)。

- 龙应台对话世界

高华在他的读书札记中说“该书是写给台湾人看的,也是写给大陆人和所有中国人看的。”这话是不错的,不过龙应台在本书中也与世界对话。比如,在她与儿子的对话中,儿子告诉她自己曾经对德国的历史课老师提了一个问题:西方的历史课本里说二战始于1939年9月1日,因为这一天德国入侵波兰。为什么不把1931年中国的9.18或者至少1937年的7.7事变看作二战的开始呢?“为什么德国人入侵波兰就比日本人入侵中国要来得重要呢?难道说亚洲的战事就是不如欧洲白人的战事(146页)?”其实这是个向全世界质疑“西方中心论”的重大问题。关于二战的时间界定全世界的人都习以为常,然而一个德国中学生就像看到皇帝的新衣一样立刻看到其中的荒谬之处,无怪乎想必是科班出身的那位德国历史教师答不上来。

龙应台还问儿子知不知道德国在俄罗斯的俘虏营里有一百万人受虐而死,仅俄国战场上就有五百万德国士兵倒下,包括他的爷爷埃德沃?儿子反问道:“干嘛要知道?⋯⋯如果你知道德国人给全世界带来多大的灾难,你哪里有权力去为这受虐的一百万德国人叫不公平?苏联死了两千万人怎么算?你知道两千万个尸体堆起来什么样子(141页)?”儿子还说,“还是要回到德国人的‘集体赎罪心理学’来理解,因为施暴者自认没权利谈自己的被施暴(165页)。”

德国战败时,当时5岁的飞力普的大伯第一次看到开着坦克进驻德国的美国大兵。作者请儿子问他大伯他那时觉得德国是解放了还是沦陷了。回答是,一开始德国孩子们一面高喊“美国佬滚回去”一面扔石头,可是美国兵却从坦克上大把大把地往下撒巧克力。每天拾煤渣卖钱却整天挨饿的孩子们立刻把裤袋里的石头扔掉,放进巧克力。讲到这里,龙应台问道:“有了巧克力以后,美国兵就是孩子们欢呼的对象了。你说,这是解放,还是沦陷呢?”当然这里把巧克力换成民主这个问题同样成立。同样的问题适用于战后美国对日本的占领和为日本起草的现行和平宪法。

1948年3月15日至10月19日,解放军围困长春半年多饿死的人数说法从十万到六十万不等。若取其中,就是三十万,刚好是南京大屠杀被引用的数字。“为什么长春这个城市不像列宁格勒一样,成为国际知名的历史城市,不断地被写成小说,不断地被改编成剧本被好莱坞拍成电影、被独立导演拍成纪录片,在各国的公共频道播映,以至于纽约、莫斯科、墨尔本的小学生都知道长春的地名和历史?三十万人以战争之名被活活饿死,为什么长春在外不像列宁格勒那样有名,在内不像南京一样受到重视?(167-168页)”这就是龙应台对世界提出的问题。其实,根据龙应台的调查,连现在的长春人自己都不知道有这回事。

1990年海湾战争爆发,一批德国军人为反对德国参战毅然决然走出军营,把枪放下,转身离去。2009年飞力普19岁。当他收到德国的征兵令时表示除非自己的祖国被侵略,他宁愿做义工而不愿服役。龙应台对这两件事的评论同样是她与世界的对话:“我不是说,走出或不走出军营,主战或反战是对的或错的。我想说的是,如果每一个十九岁的人,自己都能独立思考,而且,在价值混淆不清、局势动荡昏暗的关键时刻里,还能够看清自己的位置、分辨什么是真正的价值,这个世界,会不会有一点不一样呢(333页)?”

- 龙应台对话自己

最后是龙应台与自己的对话,主要是表示自知本书的局限性,同时也坚信本书的价值,因为这是一本她投入全部身心和透支体力及感情极限的劳作——李欧梵教授引用华裔女作家张纯如因写作《南京大屠杀》患上忧郁症最终自杀的例子来说明本书的主题和写作过程肯定对龙应台带来的精神上的重负。下面让我引用她的几段话结束本文。

“那个记忆里,有那么多的痛苦,那么多的悖论,痛苦和痛苦纠缠,悖论和悖论抵触,我又如何找到一条前后连贯的线索?更让我为难的事,当我思索如何跟你讲故事的时候,我发现,我自己,以及我的同代人,对那个历史网络其实知道的那么支离破碎,而当我想回身对亲身走过那个时代的人去叩门发问的时候,门,已经无声无息地永远关上了。所以说,我其实是没有能力对你叙述的,只是既然承担了对你叙述的、我称之为爱的责任,我就边做功课边交报告。

夜里独对史料时,山风徐徐穿过长廊,吹进室内,我感觉一种莫名的涌动;千军万马继续奔腾,受伤的魂魄殷殷期盼,所有温柔无助的心灵仍旧悬空在寻寻觅觅⋯⋯(15-16页)。”

“我没办法给你任何事情的全貌,飞力普,没有人知道全貌。而且,那么大的国土,那么复杂的历史,那么分化的诠释,那么扑朔迷离的真相和快速流失无法复原的记忆,我很怀疑什么叫“全貌”。何况,即使知道“全貌”,语言和文字又怎么可能表达呢?所以我只能给你一个“以偏盖全”的历史印象。我所知的,记得的,发现的,感受的,都只能是非常个人的承受,也是绝对个人的传输(146页)。”

“如果,有人说,他们是战争的失败者,那么,所有被时代践踏、侮辱、伤害的人都是。正是他们,以失败教导了我们,什么才是真正值得追求的价值。请凝视我的眼睛,诚实地告诉我:战争,有胜利者吗?向所有被时代践踏、侮辱、伤害的人致敬”(献词页)。

0 评论