怀念挚友汉生

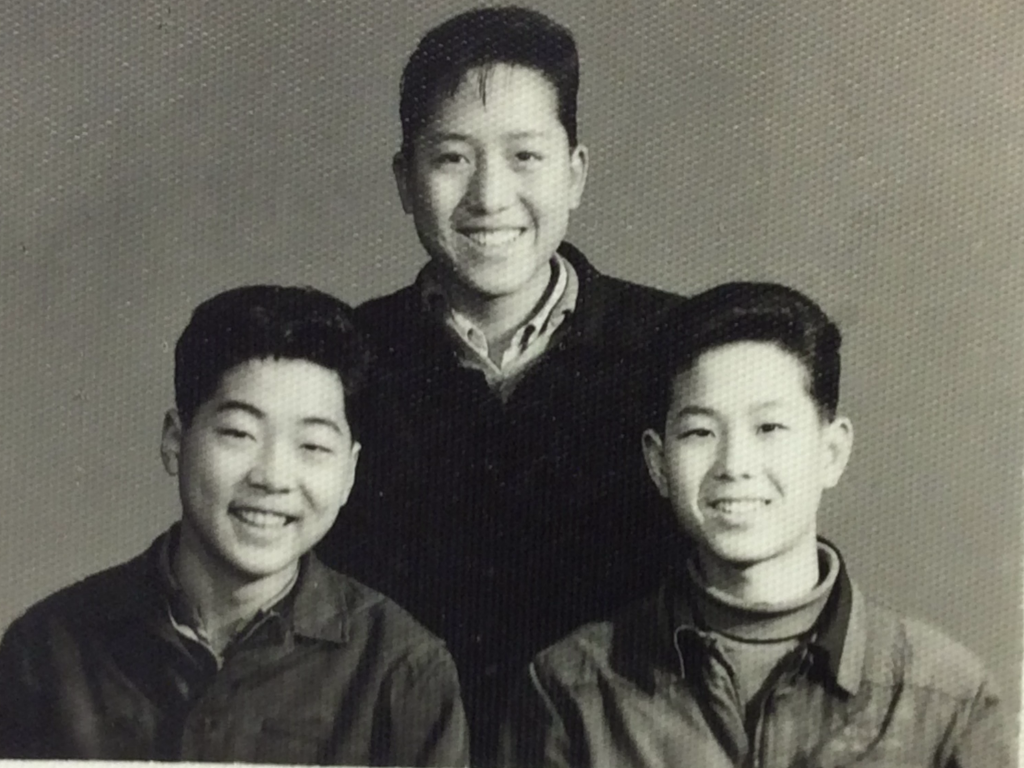

下放华家湾后第一次回武汉过年时的汉生(左)、我(中)和俊森

本报特约撰稿人:郑国和

时间真快,转眼汉生兄离开我们十三年了。

2004年9月14日,从武汉传来噩耗,我的挚友汉生在与癌症顽强斗争几年后不幸去世。那年七月我带儿子回国探亲返美前刚刚与他见过面,当时身体小康的他还请我们吃了饭,没想到那竟是我们的最后一次相聚。九月中旬正值我们学校新学年开学第五周,家中又有一个不满七岁正上小学的孩子需要每天接送,我无法回国参加他的葬礼,只得寄点钱,请嫂夫人替我买一束鲜花献给汉生。从那时起,我一直想写篇东西纪念汉生,不料这事一拖竟拖了十三年。今天仅以小文献给汉生十三周年的忌日,以表达我对他的怀念——虽然想说的话很多,小文写到的有限。

有人说一个人一辈子有一个可以推心置腹、不必猜疑的朋友就算幸运。照这个说法我是个非常幸运的人,因为我一生有两个挚友,汉生就是其中之一。我们是武汉七中的同学,都是1965年9月入学、1966年6月失学的1968届初中生。不过在七中读书时他在学英语的初一4班,我在学俄语的初一7班,我和他并不熟。我的另一个挚友、同班同学俊森因为和他是小学同学所以很熟。1968年12月毛主席发出了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,几个星期内全国1600万初高中生毕业生纷纷响应号召下放了农村。俊森和我也响应毛主席的号召分别约了几个要好的同学于1969年元月到湖北省红安县插队。他和汉生被分配到一个生产队,我和一个兄弟俩被分配到另一个生产队。由于这两个生产队同属一个叫华家湾的大村子,我和汉生的交往就多了起来。不久我们三个发现我们之间有很多共同语言,关系渐渐亲密,超过与其他队友知青的友情。一个例子就是下放几星期后的69年二月中旬,我们三人没有和其他同学共同行动,而是各向生产队预支了几块钱,冒着雪步行三十里去相邻的大悟县老河口乘长途汽车回武汉过年。另一个例子是我们都带了书,计划在农村自学,而且坚持写日记。

回想起来我和汉生的友谊很有些不可思议,因为我的家庭出身是地主,而汉生的家庭出身是革命干部。他的父母亲都是出生于辽宁的革命军人。我看过他爸爸妈妈英姿飒爽肩上斜挎盒子枪的照片,也听说过他们参加辽沈战役的故事。那时候中国盛行“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的“血统论”,我属于“黑五类”,汉生属于“红五类”,我们的政治地位有天壤之别。今年九月初的《开放》杂志刊登了敏一鸿纪念其母校百年校庆的文章《我与母校女附中》。文章中讲到1966年8月北京师大女附中同班同学之间“红五类”和“黑五类”子女在学校的一幕。

“头天晚上,几个同学到我家通知‘明早一定要到校,否则格杀勿论’。

第二天一进教室,见课桌贴着三面墙摆放,凹处有几排椅子。班里四十多名同学一夜间被分成三类:20个‘红五类’同学(父母至少有一方1945年以前加入中共)坐在椅子上;10个‘黑五类’同学一字排开,被一根长绳拴住,站在放讲桌的水泥台前,背向黑板,面朝大家;其余十几个出身‘不红不黑’的同学坐在地上观看,不能动手,但要参与揭发批判。‘红五类’有充分的‘革命’权力,对‘黑五类’尽可打骂斗争。”

也许是武汉离中国的政治中心太远,也许是因为武汉七中不像北师大女附中有着众多像宋彬彬那样“通天”的共产党高级干部的子女,我很幸运,没有在学校受到“红五类”同学的打骂,更没有被绳子拴着斗争。下放农村以后,汉生这个革命干部子弟和我们一样天天出工挣工分、上山砍柴、挑水烧饭,我从来不觉得和他之间有任何隔阂,更不要说他对我有任何歧视。我们一起劳动,一起学习,下放之初还曾一起偷过农民地里的大白菜。不仅如此,他的父母陈伯伯和陈妈妈对我也非常亲切。我这个北方人第一次吃螃蟹,就是陈妈妈这个北方人到南方后学会做的美味;我结婚时国内物资紧张,我当木工的哥哥为我打家具(现在的年轻人难以想象,在当时十分普遍)没有木料,陈伯伯特地托关系为我买了夹板。

1970年6月, 城里各单位陆续到红安来从下放的知青中招工。革命干部出身的汉生和工人出身的俊森都是第一批被招回城的,汉生去长江航运公司当电报员,俊森去位于武昌的保密工厂当工人。他们两人的生活开始了新的一页,但是他们并没有忘记我这个朋友。我和他们两人保持着经常的书信来往。他们跟我介绍他们在新岗位上学到的新知识,我则跟他们介绍他们走后我一人在华家湾的生活和村子里的变化。他们两人从小就是无线电爱好者,参加工作后又学了不少电工知识,让我十分羡慕。半年后我作为华河人民公社最后一批知青被武汉市江汉区环境卫生所招回城当掏粪工,于是我和汉生见面的机会又多了起来。从他那里我了解到长江航运的一些基本知识。比如江上跑的船分拖轮和驳船。前者个子小、只提供动力;后者个子大,上面载满各种货物但自己没有动力。每个船队都是由一艘拖轮和几个驳船绑在一起组成。汉生工作的拖轮一般跑南京和上海。他跑上海时,我请他为我买上海生产的一种既结实又美观的黄色油布伞;他跑南京时,我常请他为我买南京板鸭解馋。我姐姐生她二女儿时营养不够,我托汉生买了几只板鸭送给她坐月子,所以我外甥女至今还念叨我这个舅舅对她有滴水之恩。其实不是汉生帮助我哪有本事弄到板鸭?他的船停靠武汉时,一般在滨江公园码头抛锚。那时俊森家已经搬到滨江公园附近。每次汉生停靠武汉,我们三人就去他船上神聊,留下很多美好的回忆。

1975年我本来已经被推荐上大学,却在最后的关头被区卫生局的吴书记以“政治上不合格”的理由卡了下来。那是我一生中最为屈辱和绝望的时期。回想起来那段时间我在心里抱怨过汉生,认为他这个革命干部子弟对我这个“黑五类”子弟经历的屈辱钝感和不解。可是近年来我释然了。因为我觉得我们都是那个时代

“宏大叙事”的产物。那个时代的“宏大叙事”是什么呢?就是学校从小灌输给我们的马克思主义历史观,认为人类历史的发展有一个不以人的意志为转移的客观规律,即随着生产力的发展从原始社会到奴隶社会,经过封建社会和资本主义社会,必然发展到社会主义社会,并最终到达消灭了人剥削人的“各尽所能、各取所需”的共产主义社会。那时天天讲的阶级斗争也以这个“宏大叙事”为理论根据,说这是为了实现共产主义这个无比壮丽的事业所必须经过的一个阶段。虽然我和汉生没有直接就此深入讨论过,但无言中我们对此是有着共同的理解的:我的父母站到了历史的错误一边了,虽然他们拥有的土地或许是自己辛勤劳动所得,而不是如《半夜鸡叫》中的周扒皮和《收租院》中的刘文采那样压榨贫苦农民的结果。我这样说并不是毫无根据,因为我翻看自己下放时写的日记,发现里面充满了革命的口号,甚至对于自己没有和其他知青一起招工回城也没有怨言,认为那是对自己的考验。这也从一个方面证明了这个“宏大叙事”当时对于大多数青年是何等的有效。今年暑假在家清理旧物,找到汉生1974年元月12〜13日从南京写给我的一封信,其中有下面一段话:

“我在船上借到一本《马克思恩格斯通信集》第三卷。我原以为这本书一定很容易懂,其实不然。它不是一本有完整内容的书。要弄通他们信件的内容必须首先通读他们的大部分著作或是通读与信件年代相同的著作。他们的信件是就当时的政治军事方面的问题交换意见的,不容易看明白。”

我不记得刚收到此信时作何感想,然而这次看到这段话我大吃一惊。汉生不是在力图从根本上理解那个“宏大叙事”的马克思主义理论基础吗?说他对我所受的屈辱钝感是不公平的。如果期待汉生那时候就具有像《出身论》作者遇罗克那样的独立思考能力和批判血统论的勇气未免对他太不公平——连我自己都是来美国后才听说遇罗克和郑晓丹的。

文革结束后,中国结束了持续近三十年的阶级斗争。1977年我考上了大学,后来又出国留学,和汉生的联系就少了。我们各自的情况都是通过同为77级大学生的俊森转达的。因为种种原因,汉生没有考大学,非常可惜。我常常想,以他的学习热情和无线电及电工方面的知识,一定会成为理工科的佼佼者。汉生后来调上岸,成了武汉一所技校的干部。但由于交流少,我们之间产生了一些隔阂。汉生去世后我有一次与嫂夫人联系,她回忆说汉生生前心中有苦闷,我和俊森这“两位至亲好友的个人奋斗像一种标杆,是他一辈子拼命工作、勤奋自学的动力和压力。”我想她所说的苦闷也许是汉生这个曾经位于中国政治生态顶端的革命干部子弟错过77-78年高考末班车后的失落感吧。如果是这样,我要承认自己对朋友关心不够,对他所经历的失落钝感。本来我至少可以告诉他我这个标杆并不如他想象的那么高:三十多岁留学,老婆一句英语也不会,还带着个5岁的孩子,更何况我这个学文科的就是拿到博士学位在美国找工作也非常困难,曾经无数次后悔留学,想打退堂鼓。我还应该告诉他我最大的遗憾就是犹豫着犹豫着终于没有回国——不是为了圆衣锦还乡的美梦,而首先是为了回到梦绕魂牵的亲人和朋友中去。他们中有现已届80-90岁的我一辈子的恩人,还有几位已经去世。如果汉生认为我不回国是对朋友和恩人的背叛,我不会为自己辩护,因为事实上我没有按原计划做到学成后回到朋友和恩人的身边。

让我最怀念汉生的就是我们之间可以没有拘束地交换意见。近几年和国内的朋友联系有过几次不愉快。比如2012年《纽约时报》爆料温家宝家族利用他的职位谋取暴利时,中国政府驱逐了爆料的记者。对中国政府为何不公开温总理的财产以正视听,而是驱逐爆料记者的做法我不理解。不料和国内有一位朋友谈到此事时,他认为我这是受美国反华势力利用的言论,让我说话当心。今年元月底我在《川普与美国媒体的对决》这篇时评中联系习近平总书记“中国媒体必须姓党”的要求,引用美国教授的研究提到“一个国家最危险的莫过于当它只有一个声音的时候”,另一位朋友说我这是“妄议”总书记。近年来,我一边为中国经济的持续高速成长、中国高铁的快速发展等成就感到鼓舞和骄傲,同时也对不少事情感到困惑和担忧,很希望能与一直在国内的朋友交换意见。比如,习近平多次提到“道路自信,理论自信”,却不断封杀言论,包括9月13日报道的勒令停播亲大陆的凤凰电视《锵锵三人行》、《震海听风录》以及《时事辩论会》等三个很受欢迎的节目。再比如近年来有研究说《半夜鸡叫》中的周扒皮和《收租院》中的刘文采甚至《白毛女》的故事都是为了配合开展阶级斗争编造出来的。作家余华有一部被搬上银幕的小说名为《活着》。作品的主人公是个赌徒,输掉了祖上的房产和土地,赢了他财产的穷人两年后土改中被枪毙了,被枪声吓得尿裤子的主人公心有余悸:“好险!本来该枪毙的是我呀!”《活着》主人公的原型是作者的爷爷。他后来写到:“我的父亲很幸运,我也很幸运,我和父亲都应该感谢我祖父不是一个正经人。”余华还说“中国书写了一部荒诞的阶级斗争史。毛泽东时代的中国既没有地主也没有资本家⋯⋯执政者要求人民:千万不要忘记阶级斗争;今天的时代有阶级了,执政者要求人民:千万要忘记阶级斗争。”我特别想和汉生、俊森两个挚友坐在一起,结合我们从小被灌输的“宏大叙事”来谈谈我们应该怎样看待中国社会的今天和昨天,谈谈汉生父母浴血奋斗的事业的昨天和今天,做个丛日云教授今年在人民大学毕业典礼致辞中所说的“明白人”。汉生,我会在心里不断地与你交流,因为我知道你会和从前一样,把我当成共同追求真理的挚友,而不会因为我提的问题把我当作别有用心的反华分子。

0 评论