微信时代的精神家园(二)

本报特约撰稿人:郑国和

随着手机和微信的普及,很多人整天泡在网上浏览转来转去的帖子或视屏,不仅把过去用来读书思考的时间占尽,还可能损害健康。这一现象已经引起各界重视,比如苹果产品现在都有当日上网时间(Screen Time)记录显示,提醒用户自我控制上网时间。也有人感叹:“大家整天看帖子,来自别人的想法”,“我们整日忙忙碌碌,却又无比空虚。”

对这一现象我也一直忧心忡忡。然而,有一个微信群却不在我的忧虑之列,那就是我前年加入的“印州77-78级同学40年回顾群”。去年我写过一篇稿子(点击阅读《微信时代的精神家园<一>》),讲述这个群在过去的两年里不仅没有引起我的忧虑,而且成为我在微信时代的精神家园。今天,我想用新近的例子再次介绍该群的三大特点——成员创作多、高质转发多、深入讨论多。正是有了这三大特点,“回顾群”才成为我在微信时代的精神家园。希望我的介绍能给读者提供一个参考,让每个人根据自己的兴趣爱好找到自己微信时代的精神家园。

成员创作多

我登录了二十几个微信群,“回顾群”是唯一常有群友分享自己创作的群。上次稿子寄出后,我在群里又陆续读到不少群友的创作,董丰的长文《我们曾经年轻》就是其中之一。为纪念知青上山下乡五十周年,中国青年作家学会、香港中华知青作家学会等五单位于2018年举办了征文活动,董丰的投稿荣获征文一等奖,被收录在四卷本的优秀应征作品集《永远的知青》里。

《我们曾经年轻》从作者1968年7月去内蒙古锡林格勒盟牧区插队讲起。两年后,她患肝炎回北京治疗,病愈后身体虚弱不能适应内蒙的严寒于1970年秋转插到她姐姐下放的山西省山阴县罗庄。因需就近照顾身受迫害又患重病的母亲,她于1971年12月告别罗庄,转插到陕西省长安县杜曲公社。就在二次转插手续受阻时,一个偶然使她在同月被西安建材厂招工,结束了她三年半的知青生活。后来她从西安考取大学,毕业后分配回北京工作。

董丰的长文印证了不少我自己知青时代对中国农村的观察。比如关于当时内蒙和山西农村的落后面貌她写道:“内蒙牧区生活环境比较原始。蒙古包后面就是天然厕所,浩特(畜群组住地)里的狗很快会把粪便清理得干干净净⋯⋯当时雁北的农业生产方式非常落后,农活基本靠人力。谷物脱粒靠人扑打,用的是战国时期就有的农具连枷。庄稼地的平地用人拉石头磙子完成⋯⋯单身汉一个人分的口粮不够吃⋯⋯或者半年劳动,半年到内蒙流浪讨饭。”我下放的湖北省红安县的卫生条件也很原始,比如至少男的出工在田野大便要么用石头要么用树叶擦屁股。红安农民和山西农民一样,也是食不果腹,不过那里的生产工具似乎比山西稍好。比如我们那里平田平地都用牛,谷物脱粒也用牛。先把田里收割的一捆一捆的草头(带茎稻子)在打谷场上铺开晒干,再用牛拉石磙不停地碾压脱粒,然后用两个长齿的大木叉将稻草和脱落的谷粒分开,再然后扬场,就是用木锨将扫成一堆的谷子抛向空中,利用风力将谷粒和仍然夹杂的细碎稻草分离。——然而,畜力不也是战国时期就有的生产方式吗?

长文里“日访庞家堡”一节给我的印象特别深。那天傍晚她沿着水渠回罗庄时,看到一个鬼魅一样的身影悄然飘过,吓得她情急中“跳到水里游到对岸逃生”。后来得知,那是一个精神病男,出行经常一丝不挂。“在农村,这样的精神病人得不到治疗,只有自生自灭。”这令我想起我下放的华家弯村口总有一个成年智障半躺在那里。他目光呆滞,破衣烂衫,随着躺姿的变换,生殖器时常完全外露,村民们则若无其事地从他身旁走过,人类的文明和残疾人的尊严荡然无存。可见董丰的观察与我的基本一致,说明残疾人自生自灭的现象在当时的中国农村并非罕见。

文章还提到她知青期间坐火车回城探亲时曾经逃票,而我在知青期间曾和同学偷过生产队的大白菜。可贵的是她从这些往事里看到与今日中国的联系:“社会把知青抛给农村,抛进赤贫,知青回报的是对社会规则的不恭和反叛⋯⋯如今众人笑谈中国大爷大妈的种种令人侧目的小伎俩,都产生于在那个贫穷时代中的历练。”这点是我不曾想过却不得不承认有些道理的。

我在群里读到的另一篇创作是李志雄长达66页的文章《乱世学子》,文章曾以笔名凌志发表在2014年《白桦文选》第九期上。在去年的稿子里我介绍过李志雄分享的他的文章《寻找二舅的足迹》。文章以周密的调查还原了他二舅抗战中于1942年3月31日作为国军飞行员殉国的历史,促使大陆政府决定将周应熊的英名补刻到南京抗日航空烈士纪念碑上,使烈士为国捐躯的荣誉得到祖国和人民的承认。《乱世学子》讲述的则是他大舅周应霖的故事。文章依据的资料是他偶然得到的他大舅遗留的一本影集和大舅生前在台湾国立清华大学校友会会刊上发表的文章选段。

《乱世学子》分五个部分,按照选段记述的时间顺序展开。周应霖生于广东省南海县西樵乡一个大户人家。作为大少爷的他生性贪玩,尤爱摄影。那时中国有照相机的私人凤毛麟角,霖却是机不离身,无意中为乱世中的中国学子留下了极为珍贵的记录。霖摄于1950年以前的相册大都毁于当年的土改狂潮,保存下来的只是他带到台湾的,其中就有作者得手的那本。霖于1935年从广州报考北京的四所大学,燕京等三校都录取了,唯独清华榜上无名。在燕京政治系读了一年后,他再次报考清华,这次以首名上榜。霖为什么执意要从燕京转学清华呢?为了回答这个问题,文章将私立的燕京和国立的清华这两所不相上下的一流大学从建校史、办学宗旨、师资力量、图书资源、校舍乃至学费等一一对比得出结论:他不过是想证明自己。这一点其实也被霖自己关于燕京一年的美好回忆所证实:“在燕京一年……无论在生活上或读书上,对于一个刚读完中学踏进大学之门的考生,都是一种令人喜悦与兴奋的经验。”《乱世学子》在这里插入多幅霖摄的燕京校园和学生生活的照片,作为他喜悦与兴奋经验的见证。

选段接着说:“在大学第一年中,华北政局非常不安定。学生发动了多次大游行,我参加了第一次“一二・九”和第二次“一二・一六”游行。”《乱世学子》在这里又插入多幅霖用相机记录的一二・九运动照片。特别值得一提的是,作者在整理一二・九运动照片时,“赫然发现”一张极著名的照片竟出自自己大舅之手!这就是后来成为一二・九运动象征的清华大学女生陆璀(1914-2015)演讲照,而后来新华社、清华大学、共青团中央等各网站上登出的全是该照质量粗糙的盗版翻拍。

关于霖在清华的经历,选段说“民廿五、廿六年华北情势紧急,我尚能在北平清华园读书享受一年,真是福气。政治系十一级同学不到十人,教授较学生为多,”且个个都是大名鼎鼎,学贯中西,学生每天都有“读不完的书,享不尽的乐趣”。然而,清华园的安宁,不过是全面抗战前的安宁。霖在清华的大二一结束,卢沟桥事变爆发,北平陷落,学子们暑假后无学可回。国难当头之际,教育部为保存战后重建所需的人才,决定由国立清华大学、北京大学和私立南开大学共同在大后方组建国立临时大学,即西南联大。霖在西南联大完成了大学学业。霖说自己大学四年的成绩中,以战乱中在西南联大的大三大四为最佳——有他各年成绩单的原件为证——这不得不说是中国教育史上的一大奇迹(这一奇迹最为著名的例子当然是该校还培养了诺奖得主李政道和杨振宁)。毕业后的霖随即走上了抗日的战场。

《乱世学子》从一本影集和霖1229字的文章选段出发,编织了一幅八九十年前中国学子的感人画卷。霖文选段回忆道:卢沟桥事变后,青年学生义愤填膺,纷纷投效军旅。他自己考上中央军校第四分校准备报到时,“适值我弟应熊亦考取空军学校,我家兄弟只有二人,家父劝导不宜两人都上战场。考取空军学校不易,乃让弟弟先从军,我则回校复学。”可见以“乱世学子”来定位霖那一代大学生真的是名符其实的。《乱世学子》正文及关中的前言《民国时期的燕园和清华》还提出不少发人深省的观点。比如在燕京短期任教的斯诺因“有幸在早年结识了一些后来变得十分有权有势的朋友⋯⋯得到日后葬身燕园的殊荣。而亲手创建燕京大学并任校长多年的司徒雷登却⋯⋯因曾被钦点批判,而无法如愿与埋在燕园的亡妻合葬。”再比如,“虽然燕京大学仅享年三十三岁而又不得善终,但聊以慰籍的是她质本洁来还洁去,在她短短的校史里有的是传播真理培养人材的荣耀,却绝无丝毫耻辱的污点⋯⋯而清华和其他‘国立’大学如北大则不同,它们虽免遭劫难得以延续,但在日后的政治运动中却屡有劣迹,在校史中留下永远无法洗刷的耻辱。”《乱世学子》一文还有一个重要贡献:它以史实为根据,指出正统中共党史关于一二・九运动的记述不实。比如中共党史一贯把该运动定性为中共组织和领导的一次学生爱国运动(比如中共党史学者胡长水、王朝美的观点。见人民网“中国共产党是“一二·九”运动的坚强领导者”)。而《乱世学子》作者的调查显示这种说法有悖于史实:当时的北平临时工委书记坚持王明左倾路线,搞武装暴动夺取政权,认为姚依林(党员,清华学生)等所属的北平学生抗日救国联合会提出的“停止内战,一致抗日”的口号是右倾,所以当时不管王明或毛泽东都不可能提出反分裂、反割据、一致抗日的主张,长征结束刚刚抵达陕北的毛本人也是事后才得知一二·九的消息。作者的结论是:一二・九运动是由共产党的外围组织北平学生联合会在违背上级指令的情况下自作主张发起却点燃国民抗日怒火的爱国学生运动。中共后来在同月中下旬召开的瓦窑堡会议上接受莫斯科《八一宣言》改变了自己原来的左倾路线从而接受与一二・九运动一致的抗日主张,此后就一直把它说成是自己领导的运动。

高质转发多

“回顾群”里出现最多的当然还是转发贴,不过此群的转发帖中不乏上乘作品,或给人启发、新知,或带来美的享受。今天我仅介绍其中的两个。

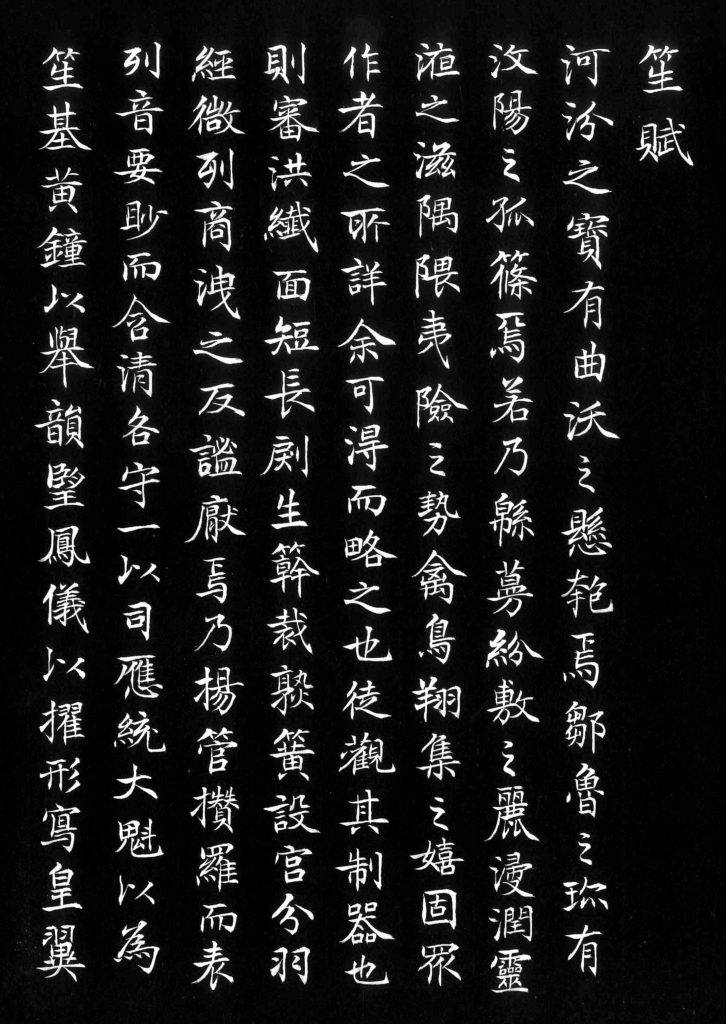

第一个上乘转发贴是原载于2019年11月15日《亚美导报》的“印城华人人物速写系列”的开篇,题为《翰墨丹青写春秋》。印城有位大书法家叫钱少敏,本文是作者罗雯根据对钱先生采访写成的报告文学。文章占了报纸的四个整版,并附有钱先生作品的照片,有草书、行书、隶书、楷书、国画和横幅。文章附的作品中,最让我震撼的是钱先生的小楷作品西晋文学家潘岳的《笙赋》。我自己小学的毛笔字课用的是《柳公权玄秘塔碑》字帖,后来只练一切之基础的楷书,也买过不少楷书字帖,可是从来没有哪一本让我体验过钱先生楷书给人的那么强烈的美的震撼力。我把钱先生的小楷

《笙赋》转发给东京一位每年都在书法展披露自己作品的朋友时,她说自己完全被钱先生的小楷征服,无法克制立刻研墨临摹的冲动。

钱先生小楷 《笙赋》

是怎样的历练造就了钱先生如此的功力呢?罗雯给我们讲述了钱先生的传奇经历。钱先生生于浙江杭州,父亲是资深书法家。受父亲和杭州深厚文化传统的熏陶,他从小就每天习字。因为这样打下的功底,少年钱少敏于1971年被选中参加杭州青少年宫书法培训班,为中日民间外交做贡献。1972年9月中日邦交正常化,他的作品去北京参加中日文化展。1973年,他参加了中日书法交流表演,1975年他出访日本,1976年他写的学生临摹范本《贴》由浙江人民出版社出版,首版售出120万册,那年他才16岁。他很幸运,少年期得到书坛泰斗沙孟海老先生及其弟子朱关田等先生的栽培。名师交给他的不仅是书法技巧,还有做人治学之道。比如在名师的指点下,他懂得了颜真卿的《祭侄稿》之所以被尊为“天下第二行书”是因为它是“典型的人书合一的代表”,“天下第三行书”苏东坡《黄州寒食诗帖》的字力“就是十二级台风来了也吹不倒”;相形之下,明朝董其昌的字则是

“看起来华丽流畅,却有虚怯之意⋯⋯没有风吹都会倒!”

由于当时的大学没设书法专业,高中毕业时他考入杭大生物系,但他继续中国字画的修炼,1987年他协助朱关田老师成立浙江省青年书法家协会。1988年来美后,他一边继续书法修炼,一边开始创作著书,出版了《唐柳公权玄秘塔碑及其笔法》;2015年他与年逾八十的父亲出版了合著《钱伯贤钱少敏书法作品集》,在华人世界传为美谈;近两年,他立志用小楷写尽天下赋。最令人敬佩的是钱先生多年来一直致力于推广中国书法,或在社区举办讲座,或在中文学校开班。他还热情服务社区,为《亚美导报》题写报头,为印州高考恢复四十周年聚会书写横幅和与会者胸牌。感谢罗雯的人物速写,希望看到系列的后续,因为我知道藏龙卧虎的印州还荟萃着很多精英,仅就我所知道的书法界就有冯雅芳的成就及其背后的故事值得介绍。

第二个上乘转发贴与当前的中国疫情有关。去年我有机会拜读了李维华著的传记《民国医学教育家李宗恩》,传记主人翁是北京协和医学院首任华人院长。因为我的家乡武汉也有一所协和医院,所以我希望从这部传记里多少了解武汉协和的历史渊源,可是读了好几遍竟没有发现一点线索。于是我查了武汉协和医院的网站。在“医院简介”里,除了“协和医院始建于1866年⋯⋯是武汉历史最悠久的⋯⋯一所医院”一句外,没有任何信息。可是当我查维基百科时,结果让我大吃一惊:1866年9月8日,英国教会在汉口花楼街与江汉路口创办了汉口伦敦会医院,就是后来的协和医院。

“汉口花楼街与江汉路口”!?那是我的出生和成长之地呀!然而,由于信息过于简短,在随后的日子里,我脑子里不停地盘旋着一个问题:武汉协和医院到底是谁创建的呢?万万没想到的是,在武汉肺炎疫情闹得中国多地封城、世界神经紧绷的2月5日,群友转发了“东东和西西”的微博。这篇微博不仅解除了我一年多的困惑,还给我带来意外的惊喜。原来中国有三所各不相干的协和:北京协和、武汉协和和福州协和。大名鼎鼎的北京协和于1921年由美国人小洛克菲勒出资创建,而武汉协和则是由英国人杨格非(Griffith John,1831-1912)于更早的1866年创建。1855年,24岁的神学院毕业生杨格非受教会的派遣在海上漂泊了4个月来中国传教。青年杨格非有一个信条:“不解决身体上的疾苦就不能解决精神上的疾苦”。出于这一信条,他于11年后在武汉创建了后来的协和医院、玛格丽特女子医院等10所医院和一所医科学校。难怪今日武汉协和的一位老专家感叹,杨格非“以一己之力,让150年前武汉的医疗水平与国际同步。”(既然武汉协和有人知道创建人杨格非的贡献,为何“医院简介”里只字不提呢?)不仅如此,他还建了6所学校,包括博文书院,即后来培养了“水稻之父”袁隆平和中国返回式卫星总设计师林华宝的武汉四中。微博介绍杨格非在中国待了57年,讲一口地道的汉口话,还附了一张他与另两位传教士的合影,都是中国近代史上赫赫有名的人物:丁韪良和戴德生。“丁韪良”?那不是那位21岁远渡中国的美国印第安纳州人、《万国公法》的汉译者、京师大学堂总教习(即北京大学第一任校长)、在“戊戌政变”中让这所中国最早大学免遭灭顶之灾的功臣吗!一个在我的故乡创建了协和医院、和我一样满口武汉话的英国人,一个生长于我的第二故乡印州、后来在中国近代史上留下巨大足迹的美国人,在全世界聚焦疫情一线武汉协和的时刻在同一张照片上从历史的深处向坐在印州家中的我走来,这是怎样的缘分啊!

深入讨论多

其实,成员创作多和高质转发多不过是成员勤于思考的反映,这就给了这个群另一个特点,那就是深入讨论多。限于篇幅,这里我只介绍一个例子。

去年12月9日,中国教育部颁发了《中小学教材管理办法》。其中“总则”的第三条规定“中小学教材必须体现党和国家意志。坚持马克思主义指导地位⋯⋯引导学生坚定道路自信、理论自信、制度自信⋯⋯”这条消息在群里转发后,引起大家的热烈讨论。有同学评论,这个管理办法令人想起2018年初教育部新版历史教科书出现的关于“文革”内容的重大变化。旧版八年级下册第二单元第7课“文化大革命的十年”被删除,其内容与新版第6课“建设社会主义的十年探索”合并,统称为“艰辛探索与建设成就”。1981年中共十一届六中全会决议全面否定文革并将其定性为“十年浩劫”。可是随着时间的推移,关于文革的记忆逐渐风化。作家冯骥才于1986年出版了口述文革史《一百个人的十年》,通过描写100个普通中国人在文革中的遭遇再现十年浩劫的真相。在该书“关于文革博物馆”一章里冯骥才讲了下面一段话:

曾经有一个年轻人写信给我,说他看过《一百个人的十年》后不相信是真的,他认为生活里不可能发生这些事,纯属我的胡编乱造。他父亲看了,却告诉他:“文革就是这样,甚至更残酷、更荒唐。”他信服了。我却不敢置信,这场全民族的悲剧结束不过十年,有些情景还在恶梦里常常出现,怎么会成为年轻一代异国他乡的奇闻?这样会带来什么后果?

对比2018年教科书中文革从“十年浩劫”成为“艰辛探索”的变化,有同学评论,2018教科书改编和2019年教科书规定不是历史的风化,是历史的洗白。

有细心的同学提醒大家注意《管理办法》中的提法不是“马列主义”,而是“马克思主义”。我一看,果然是。中共一直自称是“马列主义政党”,音乐舞蹈史诗《东方红》里有“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”的朗诵词,还有歌曲《北方吹来十月的风》,连2017年10月24日通过的最新版党章里仍然奉“马克思列宁主义”为自己行动指南。为什么现在去掉了列宁的名字呢?这可是牵一发动全身的根本差别啊。对此,那位细心的同学回答:“据说是因为普京告诉中共,列宁和斯大林是坏人,给俄国带来了几十年的灾难,希望你们不要再给这两个人唱赞歌。所以列宁和斯大林被悄悄地下课了。”网上也有报道称俄大使馆就列宁评价问题正式请求中国不要为俄国的历史罪人洗白。俄国从1992年开始将每年的10月30日定为国家“政治迫害受害者纪念日”,2017年十月革命百年的10月30日,一座名为“悲伤墙 (Wall of Grief)”的政治迫害受难者纪念碑在莫斯科揭幕,普京出席揭幕典礼并致辞说,一部国家机器像割草一样扼杀了许多无辜的受害者,这段可怕的过去不能从民族的记忆中抹去。我没有看到确凿的证据证明俄国确实要求中国让列宁斯大林下课,不过俄国制定国家“政治迫害受害者纪念日”和建立“悲伤墙”这两件事实与以上报道的精神吻合恐怕是无人能够否定的。

回到将“马列主义”改为“马克思主义”的话题,群里有同学分享了多幅国内党校大门换牌子或会议室墙上换肖像的照片。那位细心的同学接着说,“国内各高校的马列学院都已经改名为马克思主义学院。我母校马列学院换牌子的时候,师生们问为什么,问答是:接上级通知。”“接上级通知?”这不就是“媒体姓党”的翻版吗?不问为什么,听话就行。如此万事按上级通知办事怎么能够让党校学员和青少年从心底建立“道路自信、理论自信、制度自信”呢?

为惩处中国此次疫情的责任者,中央于2月13日撤换了湖北省和武汉市党委书记。然而真正的责任者其实不在地方。武汉市长周先旺早在1月27日接受央视记者采访时就表示疫情早就上报了中央,地方官之所以没有通告民众是因为他们没有得到授权。谁的授权?根据“媒体姓党”的精神,当然就是习近平的授权。由于疫情迅速扩散,武汉于1月23日上午10点封城,而在同一时刻,北京人民大会堂在一派祥和气氛中举行了中央国务院春节团拜会,习在致辞中对疫情和武汉封城只字未提。这是他误判疫情,没有及时给地方授权导致疫情蔓延的有力旁证。不仅如此,武汉中心医院医生李文亮于12月30日根据自己病人的检测报告在同学群中发布了疫情警告,却在1月3日遭到公安局的传唤训诫,央视新闻联播先后8次向全国播报“造谣者”李文亮被训诫的消息。李文亮不幸自己被感染于2月7日去世时,央视新闻联播突然180度转弯,对“疫情初期向外界发出预警”的他表示沉痛悼念,对自己的出尔反尔却没有任何说明或道歉。从公安局训诫到8条新闻联播再到后来的新闻联播出尔反尔注定会成为“媒体姓党”的典型案例被历史铭记。然而此时的疫情已经随着武汉流出的500万人蔓延到全国乃至全世界,包括武汉大学冯天瑜等教授在内的无数网民在悼念“吹哨人”李文亮的同时,得出“封口导致封城”的结论,强烈要求给予公民宪法赋予的言论自由。

哈佛大学教授鲁宾(Jay Rubin)在其研究日本帝国新闻检查制度史的著作 Injurious to Public Morals: Writers and the Meiji State 中指出,“一个国家最危险的时候莫过于当它只有一个声音的时候。”鲁宾教授论断的正确性曾被中国文革的惨痛教训所证实,然而今年被武汉肺炎的惨痛教训再次证实,这是我始料未及的。

No Comments